舌小帯短縮症と

母乳育児について

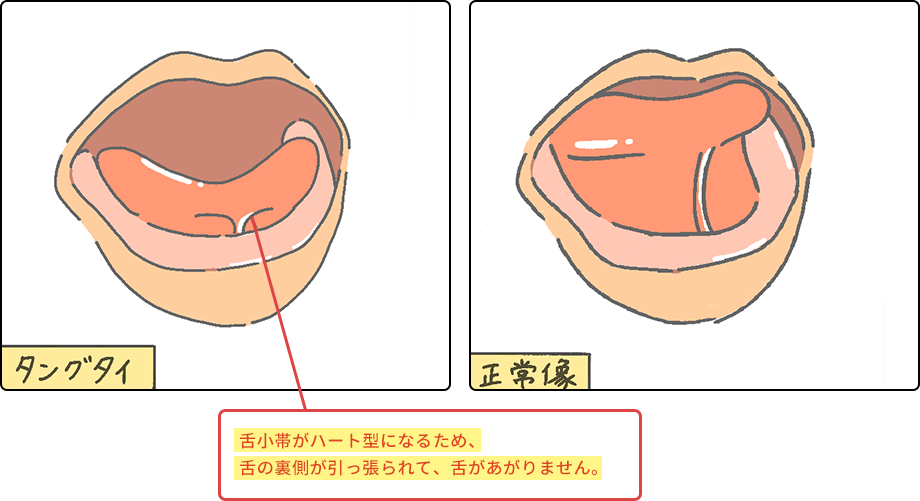

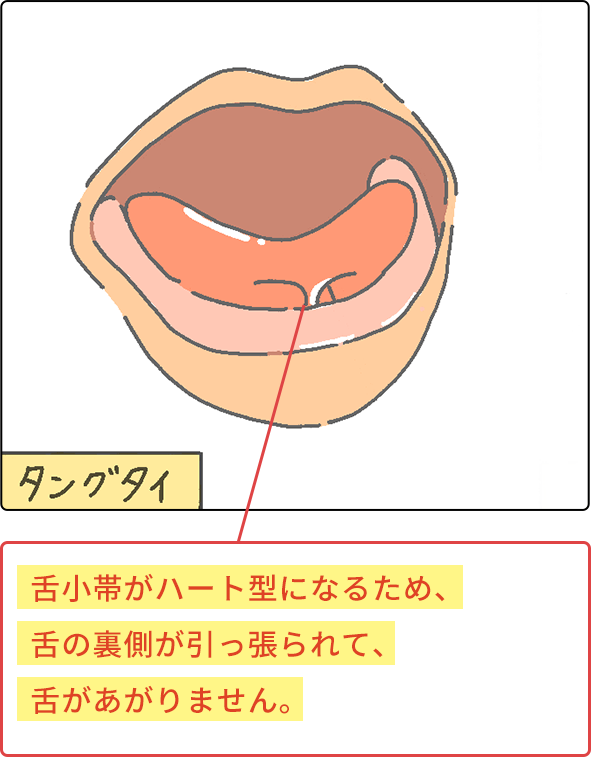

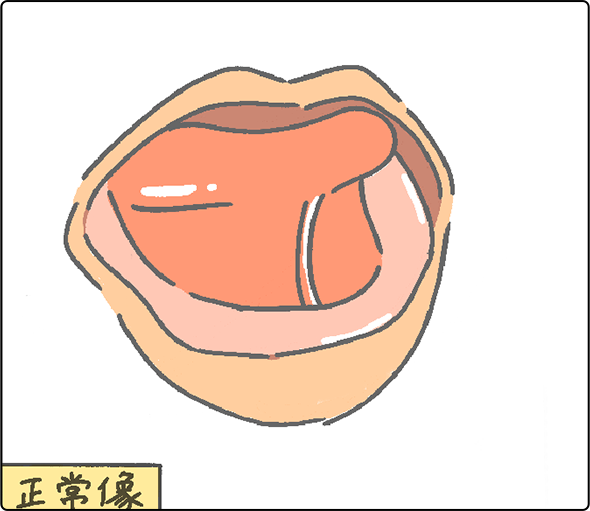

1. タングタイ(舌小帯短縮症)とは?

「赤ちゃんが母乳をうまく飲めない」

「授乳中に痛みがある」——

こうした悩みの原因が、舌小帯(舌の下にある膜組織)の短さかもしれないことをご存じですか?舌小帯が短いと舌の動きが制限され、赤ちゃんが深く乳首をくわえられないため、母乳を十分に飲めないことがあります。また、お母さんの乳首に傷がつきやすく、授乳時に痛みを伴うなど、母乳育児を続けるうえで大きな負担となる場合も。ぜひ「私のやり方が悪いんじゃないか」と自分を責める前に、タングタイの可能性を知ってください。

2. タングタイがもたらす影響~母乳育児以外にも出ているサイン~

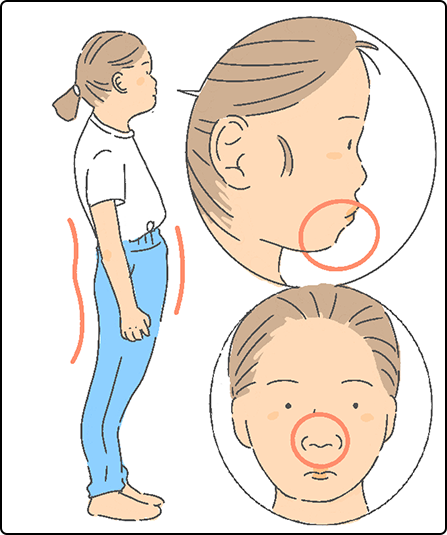

1章では授乳の困難に触れましたが、実は「赤ちゃんが泣き止まず、すぐ起きてしまう」「口がいつも開いている」といった一見関係なさそうな症状も、タングタイによる舌の動きの制限が原因の場合があります。こんなサインはありませんか?

• 口がぽかんと開く

(唇が閉じにくい、よだれが垂れやすい)

• 寝息が荒い・いびき、

ときどき息が止まるような仕草

• 舌が外に突き出ている

• 泣き声がかすれて弱々しい

• 顎が小さいように見える、

手足にチアノーゼが見られる

これらの症状に心当たりのある方は、

タングタイの専門的な診断を受けてみることをおすすめします。

当院では、院内受診はもちろん、遠方や小さなお子さんを連れての移動が難しい方に向けて、オンライン相談も実施しています。まずはお気軽にご相談ください。

3. タングタイの歴史と世界的な変化

3-1. 古代ローマ時代からの認識

タングタイは古代から知られ、古代ローマの助産師は出産直後に舌小帯を切除することで、赤ちゃんがスムーズに母乳を飲めるようサポートしていたといわれています。助産師が小指の爪を伸ばし、その爪で舌小帯を切除していました。

3-2. 日本における考え方の変遷

一方、日本では近代に哺乳瓶や粉ミルクが普及したことで、「タングタイは手術を行うほどの問題ではない」と考えられるようになりました。

日本小児科学会は長年にわたり「4~5歳までは様子見」「発音や摂食障害が続く場合に手術を検討」というガイドラインを示しており、新生児や乳児期に手術を行うのは根拠がないという立場が主流でした。ただし、歯科や口腔機能の専門領域では、タングタイが歯並びや顎の成長にも影響するとの報告が多く、「できるだけ早めに手術を行うべき」との意見も増えています。このように、日本の学会間でも見解が分かれており、医療現場で混乱が続いているのが実情です。

3-3. 欧米の近年の動向

母乳育児の利点が再び注目されるようになったここ20年ほどで、欧米ではタングタイに対する早期介入を推奨する流れが強まっています。イギリスNICEのガイドライン(2005)や米国小児科学会(AAP,2017)では、舌小帯切除術(frenotomy)が母乳育児の成功率や乳頭痛の軽減に有効と結論付けており、多くの研究データがその効果を裏付けています。

4. 手術をするリスク・しないリスク~「今、手術をするのか」迷っている方へ~

4-1. タングタイを放置した場合のリスク

1. 摂食の問題

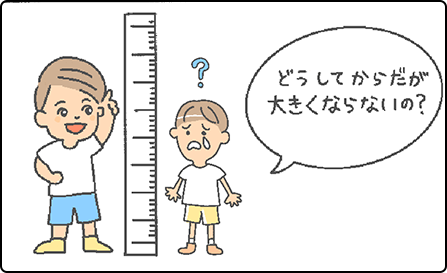

• 母乳育児の困難:十分な栄養がとれず、体重増加が思わしくない

• 離乳食のつまずき:食べるのが遅い、くちゃくちゃ音が出る

• 嚥下障害:飲み込みづらさで食事が苦痛に

2. 呼吸・睡眠の障害

• いびき・寝息の乱れ:舌の位置が安定せず、気道が狭くなる

• 成長ホルモン分泌の低下:深い眠りが得られず、体や脳の発達に影響

• ADHD様症状:低酸素や睡眠不足が集中力の問題を引き起こす可能性

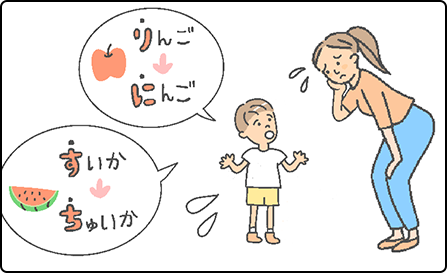

3. 発音・言葉の問題

• 舌足らず、不明瞭な発音:舌を自由に動かせない

• 泣き声がかすれる:乳児期から声の出し方に影響

4. 姿勢の問題

• 猫背やそりかえり:首や背中に余計な負担がかかる

5. 頭や顔、あごの発育への影響

• 歯並びが悪くなりやすい:あごの成長不足で矯正が必要になる場合も

• 顎顔面の成長不良:舌の位置が不安定だと顔面骨の発育にも影響

以前は「発音障害くらい」と考えられていましたが、

実際には睡眠・呼吸・発達・歯並びにまでおよぶ問題が明らかになってきました。

4-2. タングタイ手術によるリスク

もちろん、手術だからこそのリスクもあり、特に乳児期には慎重な対応が求められます。

1. 疼痛(炎症・感染)

• 外科処置である以上、切開による炎症は必ず起こります

• 傷口からの細菌感染が起こる可能性はゼロではありません

2. 組織損傷

• 出血(血管損傷):赤ちゃんの血管は細く、

出血量は多くなりにくい反面、高度な手技が必要

• 神経麻痺(神経損傷):舌周辺の神経を傷つけないため、熟練した技術が求められます

• 唾液腺・筋肉組織の損傷:口腔内は繊細な部位であり、視野の確保が大切

3. 癒着(後戻り・繊維性癒着)

• 術後のケアが十分でないと、再び組織がくっつく可能性があります

• 助産師による授乳サポートなど、多職種連携が成功のカギ

5. 当院の治療法とサポート体制

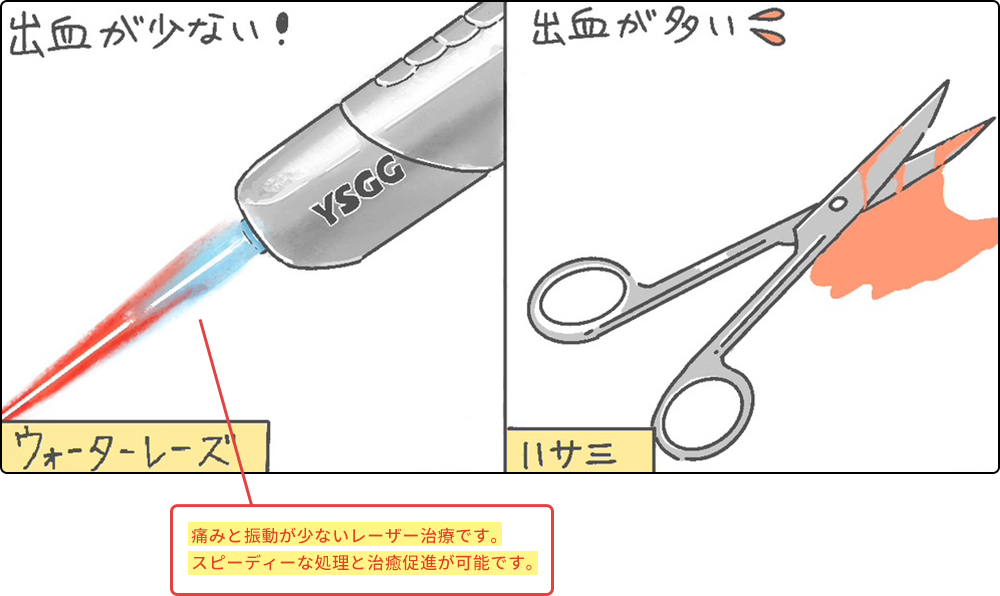

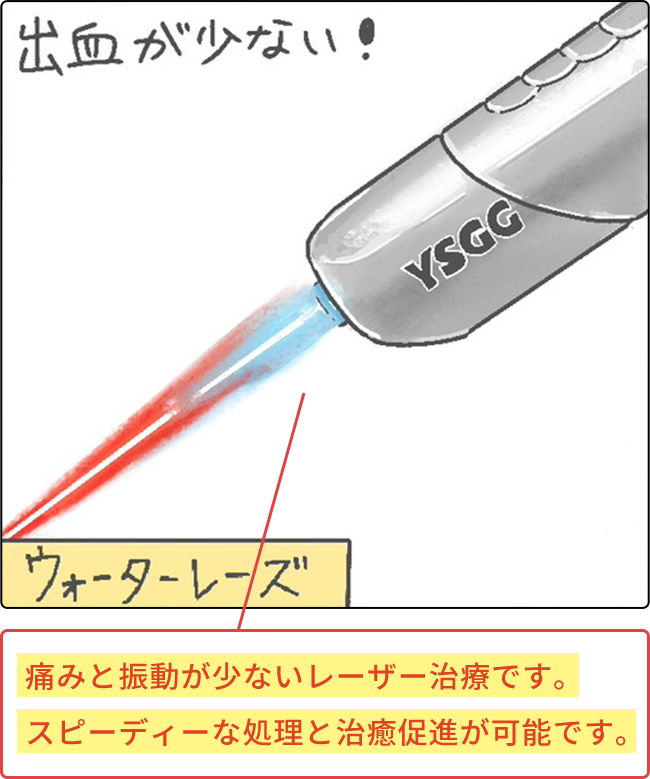

(1)高度な診断とウォーターレーズ手術

• タングタイの重症度を的確に診断し、筋膜を含む組織を慎重に見極めたうえで治療を行います

• ウォーターレーズを用いることで、従来のメスと比べて痛みや出血を抑え、癒着のリスクを低減します

• 執刀医は、10倍ルーペを用いた精密施術や長年の研修で培った技術を生かし、血管や神経への影響を最小限に抑えます

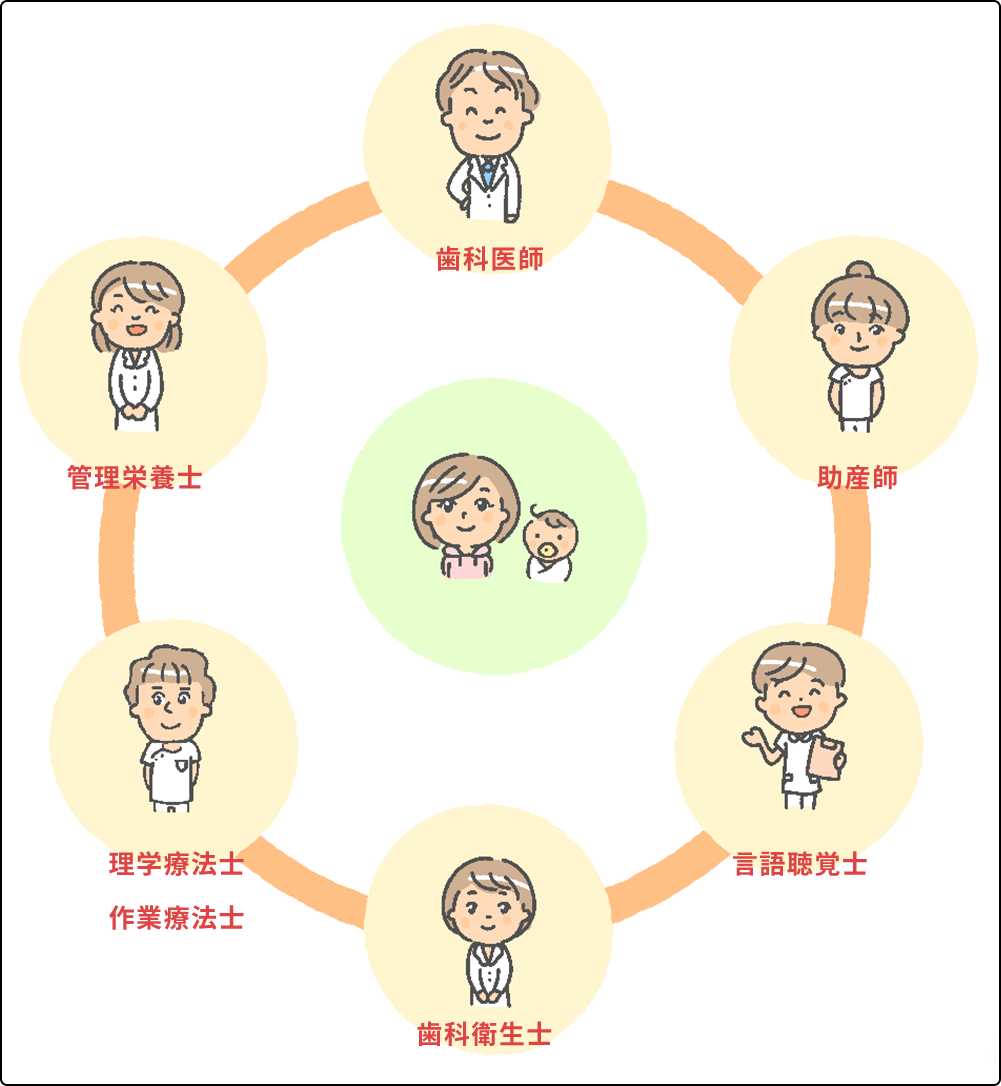

(2)チームアプローチによる徹底サポート

• 助産師、歯科衛生士、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士など、多職種の専門家が連携

• 術前・術後の授乳姿勢や吸啜の練習、口腔機能・栄養管理、リハビリテーションまで総合的にサポート

• それぞれの専門家が協力し合い、赤ちゃんとご家族の心配事や疑問を一緒に解決します

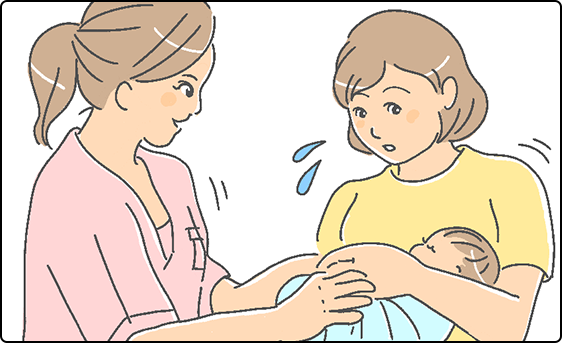

(3)母乳育児に関する個別指導

• 助産師による授乳指導や育児相談を個別に行い、術後ケアや新たな悩みにも寄り添います

• 一人ひとりのペースに合わせた支援で、日常生活をできるだけ快適に送れるようサポート

6. お母さんと赤ちゃんへのメッセージ

母乳育児がうまくいかないと、「私のやり方が悪いのでは?」と悩んでしまうお母さんはたくさんいらっしゃいます。しかし、もしかすると原因がタングタイにあるかもしれません。当院では、専門医による安心・安全な治療と、多職種が連携する充実したサポート体制で、赤ちゃんとお母さんをしっかり支えます。治療だけでなく、授乳支援や発達サポートも含む総合的なケアによって、赤ちゃんの成長とお母さんの健康の両面を大切にしています。たくさんの情報があふれる現代だからこそ、正しい知識とサポートを得てほしいと願っています。不安や疑問を抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。一緒に母乳育児を快適に楽しめるよう、前向きに歩んでいきましょう。

7. 日本における情報の整理と活用の大切さ

日本では「学会やガイドライン上のエビデンス」により、まだまだタングタイの早期介入が一般的ではありません。しかし、欧米を中心とした最新の研究やデータからは、0歳児の段階から適切に対処するメリットが示されています。大切なのは、お子さんの将来を見据え、溢れる情報を正しく整理・理解し、最善の選択をすること。当院では、国内外の文献や医療現場での経験をもとに、最新かつ正確な情報を提供し、お母さんと赤ちゃんに最適なアドバイスを行っています。もし気になる点や不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。

母乳育児にお悩みのお母さん

乳育児を終えた場合でも、

お子さんのことで相談したい方

タングタイ手術について詳しく知りたい方

LINEからお気軽にお問い合わせいただけます。

当院での治療実績 ~話し言葉で簡単にご紹介します~

当院では、2021年1月から「ウォーターレーズ」という方法を使った赤ちゃんの小帯切除(舌小帯や上唇小帯の手術)を始めました。2024年の終わりまでに、この手術を171人の赤ちゃんに行っています。

どんな赤ちゃんが手術を受けたの?

•舌だけ切った子、上唇だけ切った子、両方切った子がいます。

•2023年1月から2024年12月までに手術を受けた赤ちゃんは101人いましたが、

そのうちお母さんが母乳育児で困っていない子を除いたら、79人の赤ちゃんが“母乳がうまく飲めない”などの悩みを抱えていました。

手術はどんな風にするの?

•赤ちゃんに麻酔はしません(無麻酔)

•切った後の縫い合わせはせず、ウォーターレーズという機械を使って、できるだけ痛みや出血を少なくするようにしています。

•術前と術後には、助産師さんから授乳のやり方を教わったり、専門の先生が赤ちゃんに合った**舌の動かし方(ストレッチ)**をアドバイスしたりします。

手術をしたらどれくらい良くなるの?

•お母さんの多くが「授乳中の痛みが減った」と感じ、赤ちゃんは「しっかり乳首をくわえられるようになった」という声がたくさんありました。

•大体9割近くのお母さんが「やって良かった」と感じており、授乳がとても楽になったと言ってくださっています。

こうして、赤ちゃんの負担を少しでも減らしながら、お母さんも安心して母乳育児を続けられるようにサポートしています。

もし「赤ちゃんがうまくおっぱいを飲めなくて困っている」「痛みがあって大変……」などのお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談くださいね。