受診前の問診票の項目に「睡眠」に関するものがあるのは、なぜですか?

歯科の治療に睡眠って、何か関係あるんですか?

こんな質問を受けることがあります。

わざわざ質問しなくても、心の中でそう思っている人も多いはず。

でも、実は大いに関係あるんです!

今回は、睡眠と歯科についてお伝えします。

良い睡眠をとれていますか?

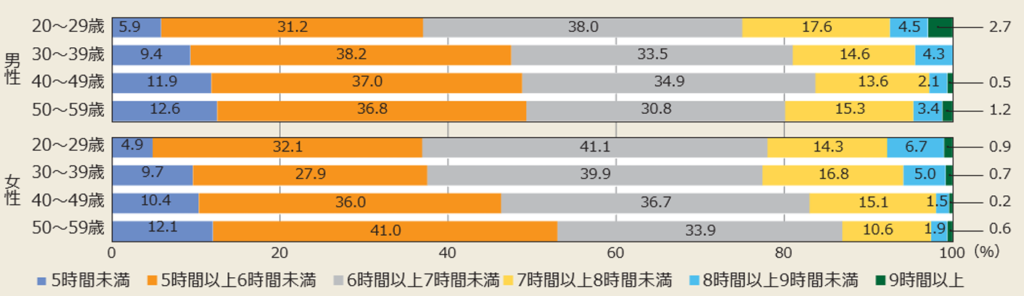

下のグラフは、厚生労働省による「国民健康・栄養調査(令和元年調べ)」によるもので、男女年代別に平均睡眠時間を調査したものです。成人においては、理想的な一日の睡眠時間は6~8時間と言われます。いわゆる労働世帯と呼ばれる20~60歳の睡眠時間のグラフを見ると、6時間以内の睡眠時間が各世代35~50%となっています。どの世代も、十分な睡眠時間をとれているとは言えないようです。

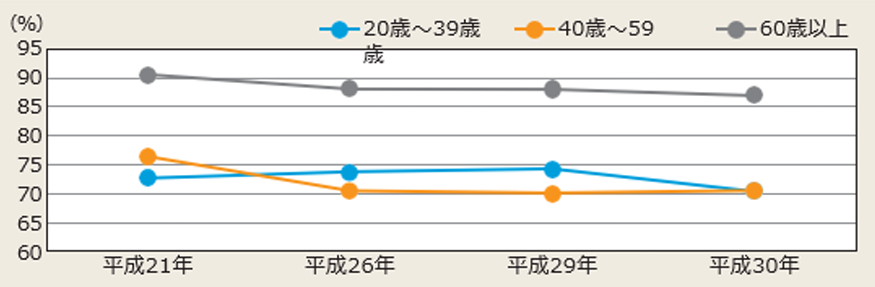

次に、「睡眠で休養が取れている」と答えた人の割合を、年代別で表したグラフがこちらです。

60歳以上の方の85%以上は「睡眠で休養が取れている」と回答していますが、20~59歳の年代は70%程度にとどまっています。「睡眠で休養が取れている」と感じるかどうかは、睡眠時間の不足だけでなく、睡眠環境、生活習慣、日常的に摂取する嗜好品、睡眠障害の有無などのさまざまな要因により影響を受けると言われます。

あなたは、理想的な睡眠時間を確保できていますか?また、心地よい眠りとすっきりした目覚めを感じていますか?

歯科から見た「ぐっすり眠る」ためのヒント

「ぐっすり眠れない」「朝起きても疲れが取れない」

そんなお悩みの原因は、実はお口の中にあるかもしれません。

寝室の環境や生活習慣だけでなく、「いびき」「歯ぎしり」「無呼吸症候群」など、歯科的な要因も睡眠の質に大きく関係しています。

■ いびきの原因は「舌の位置」と「呼吸の通り道」

「いびき=太った中年男性」というイメージを持たれる方も多いですが、実際にはスリムな方や女性、子どもでも大きないびきをかくことがあります。

いびきは、眠っている間に舌が喉の奥へ落ち込み、空気の通り道を狭めてしまうことで起こります。そこを空気が通るときに振動して「グーッ」という音になるのです。

また、鼻が詰まっていて口呼吸になっている場合も、いびきが出やすくなります。

ポイントは 「鼻で静かに呼吸できるかどうか」。

歯科の立場から見ると、

- 唇を閉じる

- 舌を上あごにつける

- 鼻で静かに呼吸する

- 正しい舌の動きで飲み込む

この4つができていると、いびきの改善にもつながる可能性があります。

これは小児矯正で指導している基本でもあり、子どものうちから身につけておくことがとても大切です。

■ 歯ぎしり・食いしばりも睡眠に影響

寝ている間に「歯ぎしり」や「食いしばり」をしている方も多く見られます。

強い力が加わることで、歯が削れたり欠けたり、顎関節(あごの関節)に負担がかかったりすることがあります。

必要に応じて、歯科医院ではマウスピース(ナイトガード)を作成し、歯を守ることができます。

■ お口の機能を整えることが、質の良い睡眠につながる

いびきや歯ぎしり、無呼吸症候群などの多くは、**口腔機能(お口の筋肉や舌の動き)**の低下と関係しています。

歯科では「口腔機能検査」を行い、必要に応じて「口腔筋機能療法(MFT)」というトレーニングを取り入れることで、正しい舌の位置や呼吸をサポートできます。

また、耳鼻科や呼吸器内科などと連携し、より専門的な治療を進めることも可能です。

まとめ

質の良い睡眠をとるためには、お口の健康を整えることも大切なポイントです。

「いびきが気になる」「朝起きると顎が疲れている」などのサインがあれば、一度ご相談ください。

当院では、月に一度専門の先生による『睡眠歯科外来』の診療を設けています。